こんにちは!Tackです!

丑年と未年の6年毎(7年に1度)に開催される「式年大祭」(斎行期間:2021年4月25日~5月25日)が執り行われた戸隠。

式年大祭期間中の5月8日に初めて、1日のうちに5社をすべて巡ることを達成したTack。

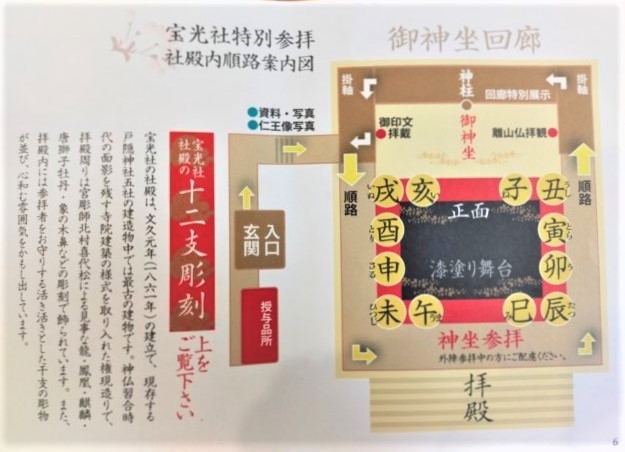

今回は五社巡りの中でも、最も印象に残った「宝光社特別参拝」で学んだことをご紹介します。

宝光社とは

949年に奥社の相殿として創建された「宝光社」。

1058年に現在地へ鎮座し、1861年に建立された現在の社殿は、現存する戸隠神社5社の中で最も古いのだそう。

ご祭神には開拓・学問技芸・裁縫の神、安産の神、女性や子供の守り神として信仰されている「天表春命」が祀られています。(出典:戸隠神社ウェブサイト)

清々しい鳥居をくぐってすぐに、270段余りの階段が参拝者を待ち受けます。登り切ったころにはもうへとへとです。

「宝光社」特別参拝で体験できたこと

普段は祈祷などの特別な場合を除き、「宝光社」の社殿内に入ることはできない(はず)ですが、この式年大祭の期間中は特別に参拝することができました。

これを逃す手はないということで、参拝してきたTackとkoi。

拝観料1,000円をお納めし、まず神主さんにご祈祷いただいた後、「式年大祭の意義」や、「戸隠神社の歴史」などについての説明を伺います。

続いて、この式年大祭にあわせ戸隠へと里帰りした数々の仏像を参拝し、7年に1度だけ開かれる回廊をぐるりと回り、神柱(宝光社の神様と繋がっている柱)に触れ、最後に御印文を頂戴するという贅沢コース。

総勢4名の神主さんや氏子のみなさんにご対応いただきました。

特別参拝の順序(「宝光社特別参拝のしおり」より)

1時間ほどじっくりと、さまざまなお話を伺う中で、いろんな学びがあったのですが、特に「金剛力士像」のお話と「鳳輦」のお話が深く印象に残りました。

昔はお寺だった!「戸隠山顕光寺」の失われた「金剛力士像」

遠い昔、「天の岩戸」が飛来し、現在の姿になったといわれる戸隠山を中心に発展し、祭神には「天の岩戸開きの神事」に功績のあったとされる神々が祀られている戸隠神社。

平安時代末には修験道の道場として知られていた戸隠は、神仏習合の時代となると「戸隠山顕光寺」と呼ばれ、当時は、比叡山、高野山と共に「三千坊三山」と言われるほどに栄えていたといいます。

江戸時代には徳川家の保護を受け、門前町として整備されたほか、今でも人気スポットである奥社参道の「杉並木」もこの時代に植えられるなど、広く信仰を集めたとのことです。(出典:戸隠神社ウェブサイト)

しかし、明治になって神仏分離の対象となってしまった「戸隠山顕光寺」。

「戸隠神社」と名前を変え、数多くの仏像が各地に散らばる中で、奥院(社)・中院(社)・宝光院(社)にそれぞれあった金剛力士像も散り散りになってしまいました。

・中院の金剛力士像→岩礁院(小布施町のお寺。葛飾北斎の晩年の傑作「八方睨み鳳凰図」や小林一茶の句で有名)

・宝光院金剛力士像→善導院(長野市稲里町にあるお寺)

小布施町が大好きで、暇さえあれば花を愛でたり「トゥエル」のアイスを食べるために小布施町を訪れていったTackとkoi。

特に、実家が小布施町のお隣の中野市にあるkoiは、岩礁院も幼いころから何度も訪れていました。

えっ!!!!あの岩礁院の金剛力士像ってもともと戸隠にあったの!?

と、ものすごく衝撃を受けるとともに、中学・高校の日本史の授業で知識として学んだ「神仏分離」の歴史を始めて身近に感じた瞬間でした。

そして、「この金剛力士像をすべて訪れてみよう」という小トリップの目標ができました。

職人の技術と思いが凝縮!新時代に向け新調された「鳳輦」

宝光社の神様を中社まで運ぶ「渡御の儀」と、ご神体を宝光社に戻す「還御の儀」。

式年大祭のハイライトとも言えるこれらの神事で、神様の乗り物の役割を果たしているのが「鳳輦」です。

これまでの「渡御の儀」・「還御の儀」では平成3年(1991年)に製作された神輿を用いていたとのことですが、令和になって初めての式年大祭ということで、新調されたそうです。

高さ2メートル、全長5メートルほどで木曽ヒノキを主な材料として使用した、戸隠神社では初めて製作された鳳輦。

てっぺんにあしらわれている「鳳凰」には戸隠名産の「そばの花」を加えさせるなど、戸隠らしさも満載です。

長野県を代表する伝統工芸品「木曽漆器」の職人達の手により、木曽平沢の地で漆塗りが施されたほか、御簾・御帳・御建具・飾り金具すべてに、日本を代表する職人の伝統技術が結集し、製作されたとのことです。

鳳輦の漆塗りが施された「木曽平沢」の街並み。職人たちが軒を連ねています。

「この鳳輦はね、数百年後には国宝になってもおかしくないような、日本の伝統技術がつまった素晴らしいものに出来上がったんですよ」

とご案内してくださった氏子さん。

そう誇らしげにおっしゃられるのも頷ける、壮麗な鳳輦でした。

皆さんも「宝光社」を訪ねた際には、戸隠神社の歴史や職人さんたちの努力にも思いを馳せてみてくださいね。

なお、戸隠五社巡りの様子は別記事でご紹介していますので、よろしければこちらもお読みいただけると嬉しいです。

<今回ご紹介の場所>

コメント